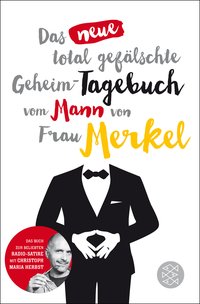

Die lang ersehnte Fortsetzung des komplett frei erfundenen Tagebuchs vom Mann von Frau Merkel

Mutti hat zu tun. Neben Brexit, Erdogan und Böhmermann muss sich Angela jetzt auch noch um die Bundestagswahl kümmern. Immer an ihrer Seite natürlich ihr Liebster. Prof. Dr. Dr. h.c. Joachim Sauer hält Muttis Raute, wenn sie mal nicht mehr weiter weiß.

19. September Heute ist Großreinemachen. Angela verhält sich da genauso wie im Job. Vor drei Jahren habe ich mal ihre rote „Neujahrsansprachen-Bluse“ zusammen mit der Weißwäsche gewaschen. Danach hat sie mir ihr vollstes Vertrauen ausgesprochen. Ich durfte nie wieder waschen.

2. Oktober Angela und ich gucken ihre Lieblingsserie. Tagesschau. Frauke Petri lässt sich auf einem Marktplatz von einer Horde Betrunkener bejubeln. Angela schaut mich an und fragt: „Was hat diese Frau, was ich nicht habe?“ Ich antworte: „Wähler“. Ihre Miene verfinstert sich. So guckt sie sonst nur, wenn Peter Altmaier mit dem Finger seinen Cappuccino umrührt.

Absolut komplett unglaubliche Einblicke in das total wahnwitzige Leben vom Mann an Angelas Seite – und in das von Mutti!

(Klappentext)