Zur Autorin / Zum Autor:

Laura Cwiertnia, 1987 als Tochter eines armenischen Vaters und einer deutschen Mutter in Bremen geboren, ist stellvertretende Ressortleiterin bei der ZEIT. »Auf der Straße heißen wir anders« ist ihr literarisches Debüt.

Migration ist in der Hochhaussiedlung Bremen-Nord kein Fremdwort. Hier wohnen Menschen aus der Türkei, Italien, Russland, Albanien und anderen Ländern mehr oder weniger friedlich nebeneinander mit den Deutschen. Die Kinder wissen, wo die eigene Familie und die der anderen herkommen, und haben keinerlei Probleme damit. Nur Karla, die nicht nur eine deutsche Mutter, sondern auch noch rote Haare und einen deutschen Vornamen hat, ist sich der Herkunft ihrer Familie nicht sicher. Sie weiß zwar, dass die Mutter ihres Vaters in den 60er Jahren als Gastarbeiterin aus Istanbul nach Deutschland gekommen ist und armenische Wurzeln hat, nur: gesprochen wird darüber nie.

(ausführliche Besprechung unten)

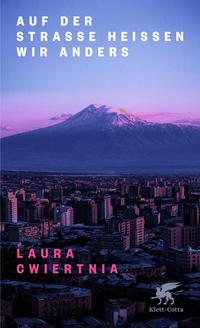

Migration ist in der Hochhaussiedlung Bremen-Nord kein Fremdwort. Hier wohnen Menschen aus der Türkei, Italien, Russland, Albanien und anderen Ländern mehr oder weniger friedlich nebeneinander mit den Deutschen. Die Kinder wissen, wo die eigene Familie und die der anderen herkommen, und haben keinerlei Probleme damit. Nur Karla, die nicht nur eine deutsche Mutter, sondern auch noch rote Haare und einen deutschen Vornamen hat, ist sich der Herkunft ihrer Familie nicht sicher. Sie weiß zwar, dass die Mutter ihres Vaters in den 60er Jahren als Gastarbeiterin aus Istanbul nach Deutschland gekommen ist und armenische Wurzeln hat, nur: gesprochen wird darüber nie. Erst nach dem Tod der Großmutter, die das Zentrum der Familie war, wird sie mit ihrer Herkunft konfrontiert, hat die doch eine 14-Punkte-Liste für ihre Beerdigung hinterlassen, die von den Hinterbliebenen abgearbeitet werden muss. Das fängt mit dem armenischen Gottesdienst, für den mühsam ein Priester gesucht werden muss, an und hört mit dem Auflösen der Wohnung noch lange nicht auf. Am Ende bleibt ein Punkt auf der Liste übrig: ein goldenes Armband, dem ein Zettel mit dem Namen „Lilit Kuyumcyan“ beiliegt, ohne Adresse, aber immerhin mit dem Ortsnamen: Yerewan, Armenien. Und so überredet Karla ihren Vater, mit ihr nach Yerewan zu fliegen und zu versuchen, die unbekannte Lilit aufzuspüren. Es wird eine Reise in die Vergangenheit und in die Geschichte einer Familie, die vom Völkermord und dem türkischen Pogrom an Griechen und Armeniern in den fünfziger Jahren zutiefst gezeichnet ist.

Spannend und berührend zeichnet Laura Cwiertnia die Geschichte ihrer Protagonisten nach, gräbt sich durch Schichten der Erinnerung bis zu den Wurzeln dieser Familie durch, deren Mitglieder ihr Trauma nie überwinden konnten. Die lebendig erzählten Episoden aus den Lebensgeschichten von Vater, Großmutter und Tanten verdichten sich in farbigen Bildern zum Portrait einer Gruppe von Menschen, die mit aller Macht ihr Überleben sichert, aber darüber ihre Lebendigkeit verliert, verbirgt sich doch vor allem bei den Frauenfiguren hinter der Fassade alltäglichen Funktionierens eine gespenstische, erschütternde Leblosigkeit. Dennoch ist Auf der Straße heißen wir anders kein deprimierendes, sondern ein zutiefst hoffnungsvolles Buch, das zeigt, dass sich die Schatten der Vergangenheit auflösen lassen, wenn man endlich darüber spricht.

Irmgard Hölscher, Frankfurt a.M.